「人生100年時代」において より高いQOLを得るために

口腔内環境をより予知性の高い状態で維持するには何か必要かを再考する

第3回 根管治療について再考する

前回は、歯を長期保存して機能させるためには、その歯の状態が有髄歯で保存されていることが優位であることが多く、無髄歯の長期保存は歯の破折の危険性が増すためにより困難になることが報告されているので、人生100年時代に向けて歯の保存のためには歯髄保存の重要性を理解することが必要であると解説した。しかしながら、どうしても歯髄保存が難しい有髄歯や既に無髄歯になって病変を有する歯に対しては、的確な根管治療が必要である。

今回は、根管治療を行うにあたって、落とし穴にハマって予期せぬ結果を生まないために、筆者が臨床でどういった原理原則を守って根管治療を行っているかを解説する。

■「抜髄処置」について

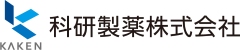

抜髄処置とは根尖部付近の歯髄の完全断髄であり、理想として最狭窄部より1.0〜1.5ミリ歯冠側付近を断髄部とし、断髄部から下部の組織は正常な組織を有することが必要である。もちろんその生じた創面には感染がないことが前提であるため、防湿下で処置を行い、断髄部の処理に関しては慎重な器具操作が重要となる。また、その創面には通常の創傷治癒は起きず、根尖部はセメント質で覆われることが理想とされるが、セメント質で覆われたとしてもその組織は粗造で完全に閉鎖されることは稀である。しかし、「提供症例1」で術後経過年という貴重な症例が示すように、的確に抜髄処置を行えば根尖部において硬組織様の組織で覆われる。この症例は、年以上歯内療法についてご指導を賜っている京都市開業の山田國晶先生のご厚意で症例を拝借し、掲載させていただいた。

<提供症例1>●初診時年齢 45歳 女性

■「根管処置」について

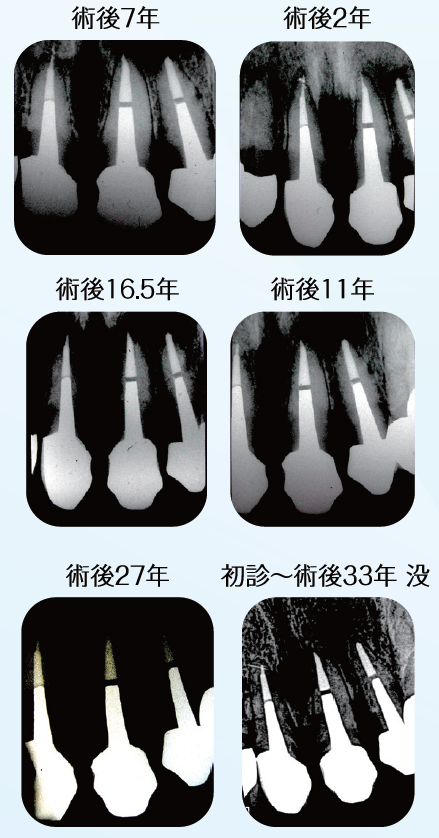

根管処置には、「根管拡大」と「根管形成」の両立が必要である。根管拡大とは根管の機械的清掃であり、根管内に存在する起炎物質を根管切削器具を用いて物理的に除去することである。この起炎物質とは、感染により非自己化した歯髄、細菌によって感染した象牙質、象牙前質、歯質切削時に生じるスメヤー層、削りカスと考える。こういった起炎物質を断髄面に触れないようにするために根管の形態を器具操作しやすく、また根管洗浄等が効果的になるような形態を付与することを根管形成と考える。(表1)

(表1)根管処置の目的

根管形成には郭清的な要素(根管拡大)と環境改善の要素(根管形成)をバランスよく行う必要がある

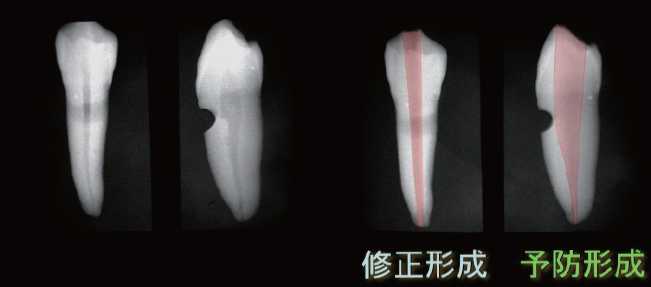

(図1)に示したような小臼歯の場合、近遠心的な形態は歯髄腔の太さも細く、湾曲している場合は器具操作が難しく、根管充填材が根尖まで到達し難いため、それを解消するために便宜的に形態修正する必要がある。そのような形態を付与することを「修正形成」と考える。また、頬舌的には歯根の約半分の太さを有する歯髄腔に対して、意図的に切削器具を歯髄腔内壁に押し当てて削除する必要があり、その処置が不十分になると起炎性因子の取り残しが起き、予後に影響が出る。このような太い根管において器具操作を行うことで、根管内の起炎物質を的確に除去できるような形態を付与することを「予防形成」と考える。この、(図1)の歯の根管拡大・形成を行う場合、咬頭を残した髄室開拡を行うと頬側の髄腔は咬頭頂よりも頬側に広がっているため、切削器具を意識して傾けて操作しなければならない。

(図1) 歯髄腔内壁形成の必要条件

近遠心方向、頬舌方向それぞれ角度の異なるテーパーを立体的に組み合わせてフレアー形成を行う

しかしながら、歯冠部を咬合面を含めて削除すると(図2)のようになり器具操作が容易になる。これは固有咬合面が、歯の真ん中よりずれて位置していることに対する配慮になる。再治療が必要な症例の場合、抜髄時よりも根管拡大・形成が必要になるため髄室開拡も変更が必要で、そのため修復は保存修復で対処できず、補綴処置が必要になることが多い。

(図2) 一般的に歯根の上の真ん中に機能咬頭頂が存在し、固有咬合面は舌側よりに位置している

歯冠長1/3程度歯冠を落とすことで歯の歯冠の真ん中を捉えやすくなる

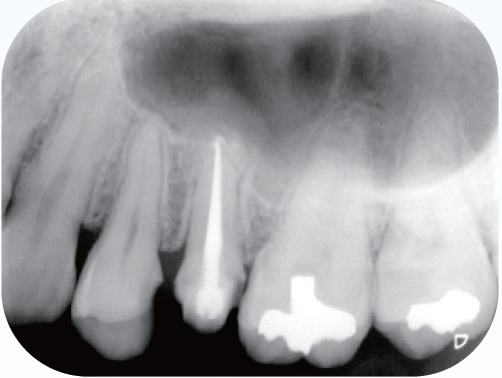

症例1は、根管処置後の打診痛を主訴に来院された症例である。

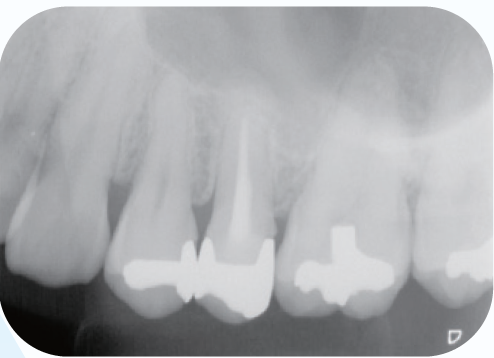

初診時のデンタルX線像を示す。レントゲン所見では根尖周囲組織に炎症を示す像を認め、その影響が上顎洞粘膜の肥厚の原因と推測されるレントゲン像である。

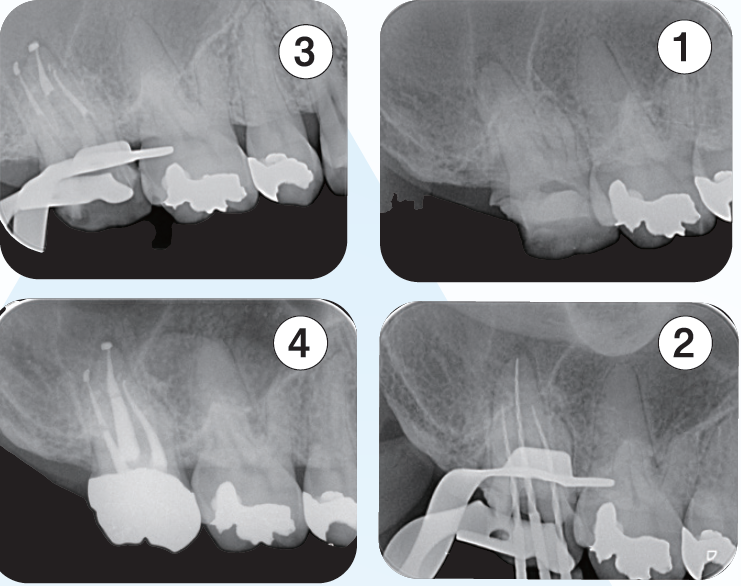

<症例1>●初診時年齢 31歳 女性 初診日2011/10/14

左上5番を他院で根管充填後、打診痛が消失しないので転院され受診患歯にはインレー修復がされている。根尖部は上顎洞と近接しており、上顎洞粘膜の肥厚も認められた

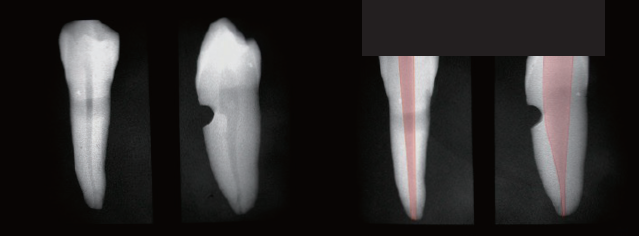

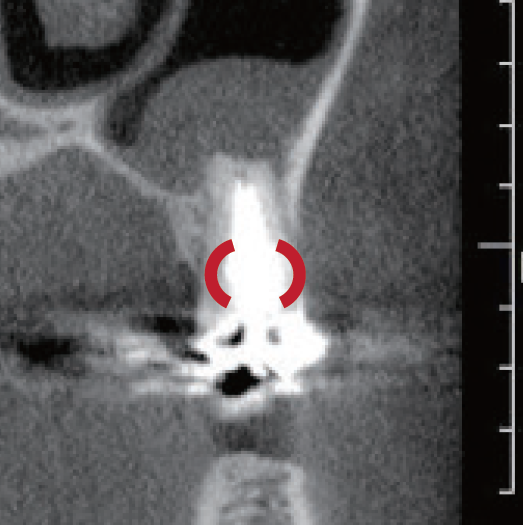

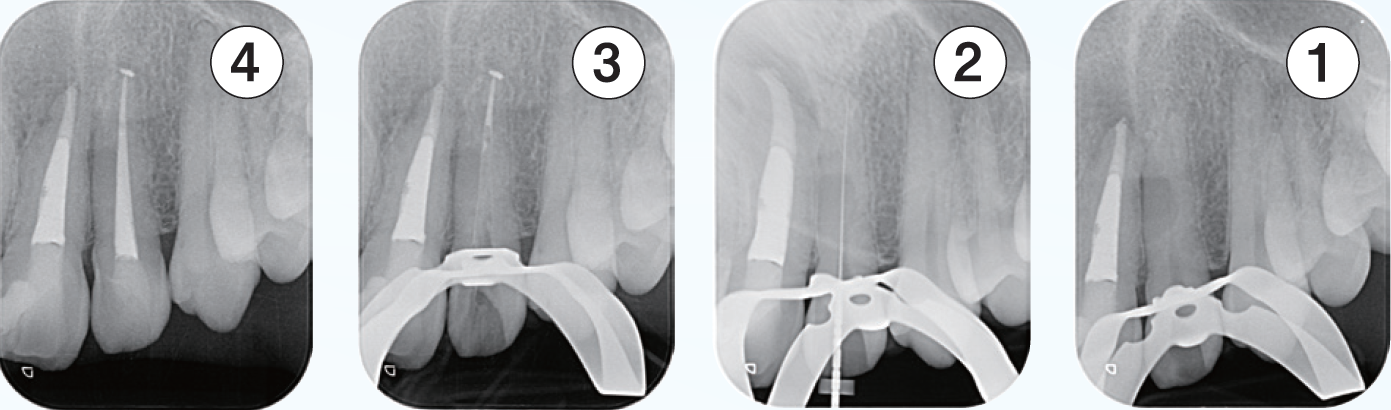

(症例1・①)根管充填の状態は比較的良好である。根管拡大・形成の3次元的評価のためCBCTを撮影。

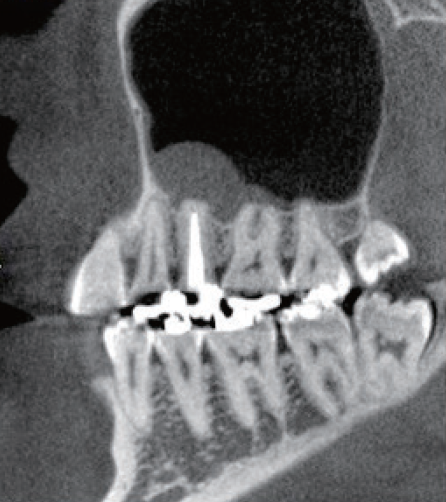

CT像左上5番根尖部を中心として上顎洞粘膜の肥厚が認められ、根尖性歯周組織炎の影響が上顎洞まで及んでいると考えられた

根管処置後の修復が保存修復されて髄室開拡に制限があり、歯頸部周辺に存在する頬口蓋側に広がる髄角の形態が確認でき(症例1・②)、この部分に根管拡大不足の可能性を疑えた。根尖病変の原因として、頬口蓋的な根管拡大不足による起炎物質の取り残しによる感染が要因の一つであると診断した。より的確な予防形成を行うにあたり、器具操作の向上のため髄室開拡の修正が必要であると判断した。よって最終修復は歯冠修復による補綴修復が必要であると患者に説明し、承諾が得られたので再治療を行なった。

(症例1・②)

線で示した部分に髄角部の形態がそのまま残存していることが予測され拡大不足、未処置部分が存在すると判断した

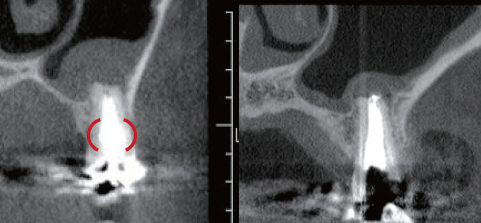

根管充填後のレントゲン所見を示す(症例1・③)。術前と比較し、レントゲン上では上顎洞粘膜の肥厚も改善傾向が認められる。根尖病変の主原因がバイオフィルムであり、機械的な拡大形成は必須であるため根管を3次元的に捉えて処置することが重要である。デンタルX線では近遠心的な形態は確認することができるが、頬舌的な形態を確認することは偏心投影をしても難しい。CBCTは根管処置を行う上で非常に有益な情報を得ることができると考える(症例1・④、⑤)。

(症例1・③)

根管充填、支台築造後のレントゲン像術前と比較しレントゲン上では上顎洞粘膜の肥厚も改善傾向が認められる

(症例1・④)

術前と比較して頬口蓋方向に膨らんでいた髄角部の形態の変化が確認でき、未処置部分が減少していることが確認できる。上顎洞粘膜の肥厚も術前と比較し改善傾向にある

(症例1・⑤)根尖部のCBCT像

根尖部の開口部は3つ以上存在し、根管充填材が開口部を封鎖していることが確認できる

■「根管充填」について

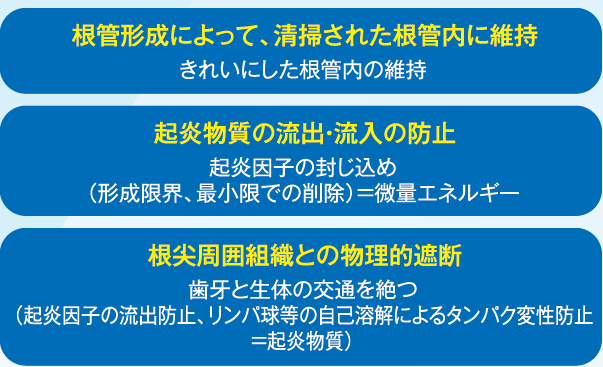

根管拡大・形成のところでも述べさせていただいたが、抜髄時の断髄面の創面は、自然治癒することはないので何らかの形で創面を感染しないように物理的に覆う必要がある。その手段として根管処置の終末処置として「根管充填」があると考える。根管充填に関しては、大きく3つの目的を持って行う処置と考えている。①根管拡大・形成によって清掃された根管内を維持するため。②起炎物質の流出・流入の防止。③根尖周囲組織との物理的遮断である(表2)。

(表2)根管充填の意義

根管充填は、根管処置における終末処置として行われる

大きく、臨床上3つの目的を持って行う

根管充填とは断髄によって生じた創面の上を絆創膏のようなもので覆い、創面に感染物質が触れないような環境を作る行為である。その場合、創面が消毒され汚れていないのが前提になる。根管充填する前の時点で根管拡大・形成で発生した削りカス等の起炎物質は、最終的に根管洗浄液で徹底的に洗浄しないといけないが、細い管状の先に洗浄液が行き渡り、洗浄液の還流によって根尖部付近の洗浄を行うためには、一般的に08テーパーを付与することが必要であると言われており、何らかの条件で08テーパーが付与できない場合は、超音波チップや可聴域振動のチップを用いて、洗浄液の中に振動を与えるキャビテーション効果を用いての洗浄等が必要である。根管充填前のチェックポイントとして(表3)に項目を示す。

(表3)根管充填前のチェックポイント

● 根管口部の規制を取り除けているか

● 歯髄腔の中心が維持されているか

● フレアー形状が付与されているか

● 根尖部に抵抗形態が付与されているか

● 未処置の内壁が存在しないか

根管内が綺麗に洗浄されたあと、根管充填の作業に入るが、根管充填材としてMTA製剤を使用することで、従来の根管充填の考え方から操作が大きく変化しつつある。MTAが従来のシーラーのように伸びが良く、根尖付近の細かい部分に到達できれば、コアマテリアルをキャリアーとして用いることで根管内を緊密に封鎖できるであろうという考え方が現時点で最も新しい根管充填のコンセプトとなりつつある。(図3)硬化収縮していた従来のシーラーとは異なり、硬化膨張するMTA系シーラーはより高い封鎖性を有するため、MTA系シーラーを根管充填に使用することで、従来、極力セメント層を薄くするために行われていた加圧根管充填が必要ではなくなりつつある。これは根管充填の方法が大きくパラダイムシフトしたと考えられる。

(図3)臨床で使用しているMTAシーラーの一例

右のMTAシーラーはプレミックスタイプで開封後すぐに使用できて便利である

左の粉・液タイプは症例に応じて粘稠度を調整するのに便利である

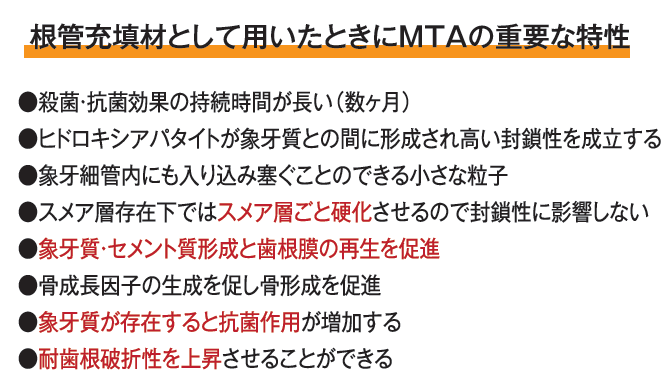

また、MTA製剤を根管充填材として使用することで、殺菌・抗菌効果が長期間持続する。粒子によっては象牙細管内にも入り込み、根尖外周囲に付着するバイオフィルムにも作用がある。また骨成長因子の生成を促し、骨形成を促進することによって、今まで難治性の病変を有する場合は歯根端切除術を応用していた様な症例においても、根管充填材にMTA製剤を使用することで、従来の根管充填法を応用していた術後の病変の治癒傾向をより短期間で確認できる様になり、治癒期間の縮小により外科的処置が結果的に必要なくなった症例も臨床において多くみられるようになった(表4)。

(表4)MTAセメントの特徴として従来のエンド用セメントと違い高い殺菌・抗菌効果と硬化膨張することで高い封鎖性が得られる

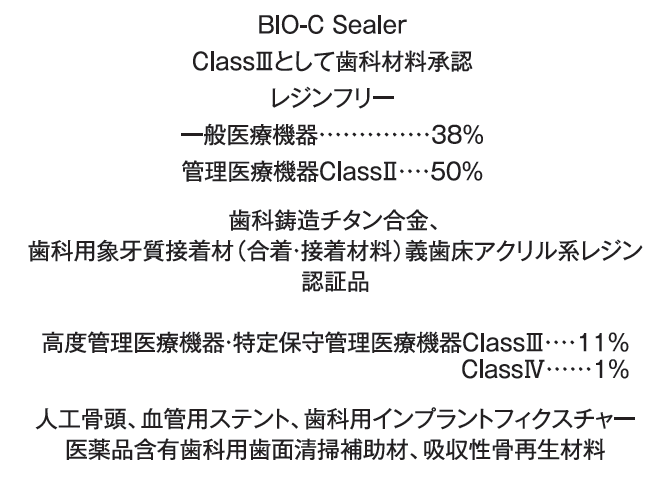

ただ、長期に慢性的に存在した根尖性歯周組織炎に関しては、根尖端までMTAセメントをキャリアーしないと治癒しないケースもあり、根尖表面に接する歯科材料として使用する場合、その目的で承認された歯科材料を使用することが患者さんとのトラブルになりにくいので考慮が必要と考える(表5)。

(表5)ClassⅢとして歯科材料承認されたMTAセメントの一例

「臨床症例1」下顎左側第一大臼歯の咬合痛を主訴に来院

●年齢30代 男性

歯髄反応(―)であったため歯髄壊疽と診断し根管処置を行なった。根管口付近にある器具操作するには規制になるような形態に対して修正形成を行い、ファイルの根尖への到達性を確保して、根尖付近の根管拡大・形成を的確に行うため適正と思われるテーパーを付与し根管充填を行なった。根管充填材は根尖周囲組織にも炎症が疑われる透過像が認められていたため、より根尖周囲組織の殺菌・抗菌効果を得るために歯科材料として生体に為害作用が少ないと承認された歯科材料承認ClassⅢのシーラーを使用した。適正に根尖部にテーパーが付与できたため根尖周囲部の開口部に根管充填材が行き渡り、根尖部の封鎖が良好な結果が得られた。

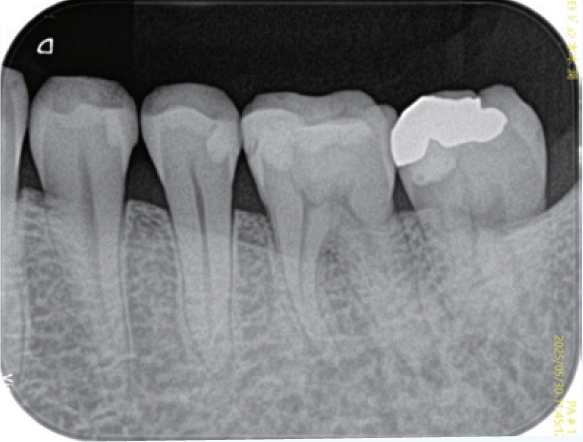

<術前>

覆髄材が近心髄角部付近まで充填されていて慢性の刺激により歯髄腔の狭窄が見られる。近心根根管口付近は遠心方向への規制があり、器具の根尖部への到達性を妨げている。

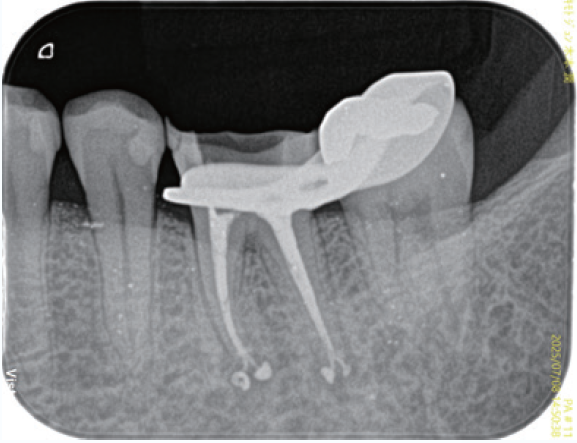

<術後>

近心根の根管口付近は湾曲度の修正形成が行われ、比較的緩やかな湾曲根管の処置になった。遠心根は根管口から根尖部まで連続したテーパーが付与され、根管充填時のプラガーの圧は適正に伝わり、根尖付近の複数の開口部に根管充填材が行き渡っていることが確認できる。

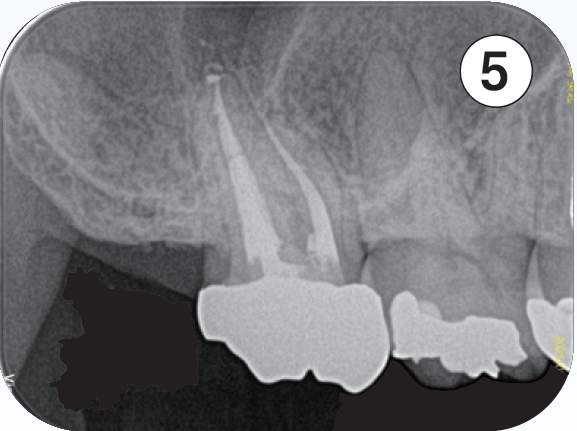

「臨床症例2」複雑な湾曲を有する根管に対して対処したケース

●年齢50代 男性

咬合による歯冠破折から歯髄炎になり、根管処置が必要となる。器具操作が困難なため、紹介を受け当院を受診。近心頬側根管は根管口付近は狭窄を呈し、遠心方向に向けて開口しており、近心頬側根管の器具の挿入はかなり遠心方向から器具を回し込む必要があった。また根尖の開口部は近心方向にあり、根管の全体的な形態はS字のような形態を有する。全体的に湾曲度を緩やかになるよう処置を進めた。器具の選択に関しては、より柔軟性のあるマルテンサイトのニッケルチタンファイルを選択した。根管口付近の形態修正は器具が歯軸に対して極力平行になるように行なった。EMR時のレントゲン像では、3根管それぞれが歯軸に対してほぼ平行に挿入されていることが確認できる。しかしながら根尖部付近がそれぞれ大小の湾曲を有し、特に近心頬側根は近心方向に湾曲している。根管上部の形態修正とマルテンサイトのファイルの使用によって根尖への器具の到達に成功した。根管充填はウォームドガッタパーチャとMTAシーラーを用いセクショナル法で行った。術後4年弱のレントゲン像で、根尖周囲の歯周組織は安定していることが確認できる。

① 初診時(2021/06/21)

口蓋根根尖部には炎症による歯根膜腔の拡大が見られる

②EMR測定時

根管口付近の修正形成を行い、ファイルが歯軸に対して平行に入ることによって根尖部の湾曲に対してニッケルチタンファイルがその特性を活かし、元々の根管形態を崩さず追従し根尖部への到達を獲得できている

③根管充填時

それぞれの根の根尖部に根管充填材が到達していることが確認できる

近心頬側根根管は根尖部は近心方向に湾曲して開口しているのが確認できる

④補綴装置装着時

根管処置後臨床症状もなくレントゲン所見も安定している

⑤術後4年弱(2025/05/28)

臨床症状もなく経過良好であり、初診時に見られた口蓋根根尖部の歯根膜腔の拡大も改善し安定している

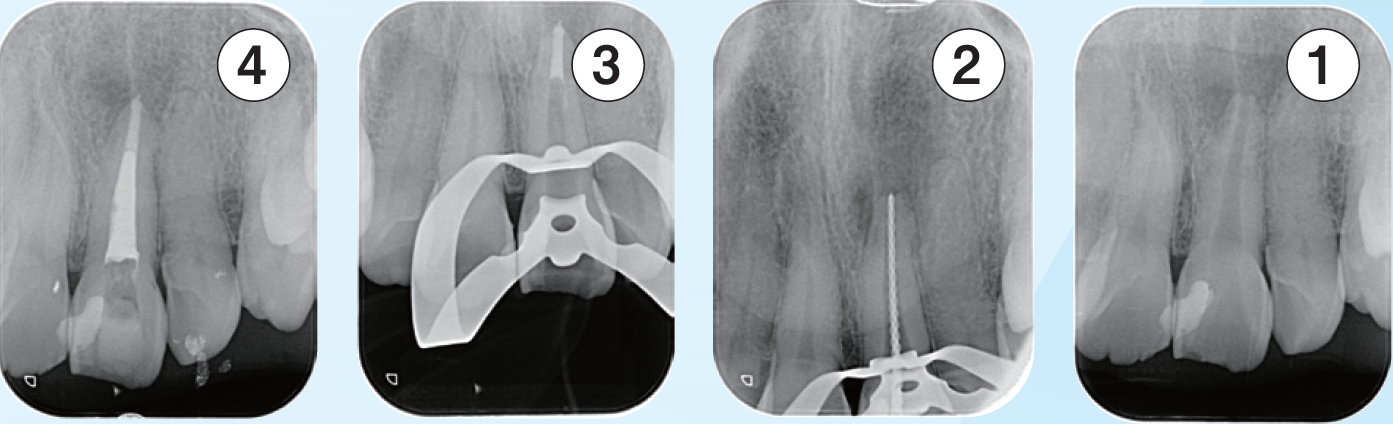

「臨床症例3」2022年9月16日に上顎前歯部腫脹と鈍痛を主訴に紹介元の歯科医院を受診

●年齢 40代 男性

難治性歯内療法疾患と診断を受け、当院を紹介される。同年10月19日当院を受診。問診時、10代の時に前歯部を強打し歯科医院を受診するも経過観察のまま放置していたとのことで、上顎左側中切歯の根尖部が外部吸収様の形態が確認でき、根尖孔もかなり開いていることが予測できた。CBCTでは唇側皮質骨は開窓し、根尖病変は中切歯、側切歯の根尖部を含む広範囲に広がっていることが確認できる。治療においては根尖孔のゲージングで#100とし、作業長の1ミリアンダーに止まるリーマー#120で抵抗形態を付与し、MTA製剤の根尖外への溢出を極力抑えるように努めて根尖部の閉鎖を行った。

その次に、上顎左側側切歯の感染根管処置を行った。側切歯は中切歯とは違い、狭窄が進行し穿通障害歯を呈していた。穿通し作業長を確認し、根管充填を行った。術後3ヶ月、1年の状態は治癒傾向が継続しており、臨床症状も無い。外科的アプローチを回避できる結果となった。

臨床症例3 その1

①初診時(2022/10/19)

左上1、2番の根尖部を含む大きさの根尖病変が認められる

左上1は根尖部は外部吸収が認められる

②左上1番 EMR時レントゲン像

根根尖孔径は#100に相当した

③MTA製剤を用いて根管充填を行なった

作業長1ミリアンダーに#120のリーマーにて抵抗形態を付与しMTA製剤が根尖外に多量に溢出しないように努めた

④根管口まではガッタパーチャとMTAシーラーを用いて充填した

臨床症例3 その2

左上2番の感染根管処置

根中間部は狭窄しており根尖までは穿通障害歯である根中間部で異物を触知したため除去を行なった右は 、除去した破折ファイルを示す

臨床症例3 その3

①根管内の異物除去後のレントゲン像

②根中間部は狭窄しているものの細い号数のテーパーの少ないファイルで根尖までファイルを到達せせることができたのでEMRを測定しレントゲンを撮影した

③根尖は吸収度は少なく根尖孔径は#30で形成しガッタパーチャとMTAシーラーを用いて根管充填した

④根管充填後3ヶ月のレントゲン像

根尖周囲に見られた透過像の改善傾向が認められる

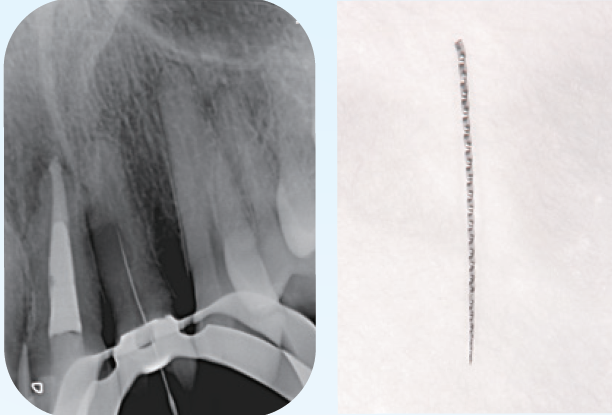

臨床症例3 その4

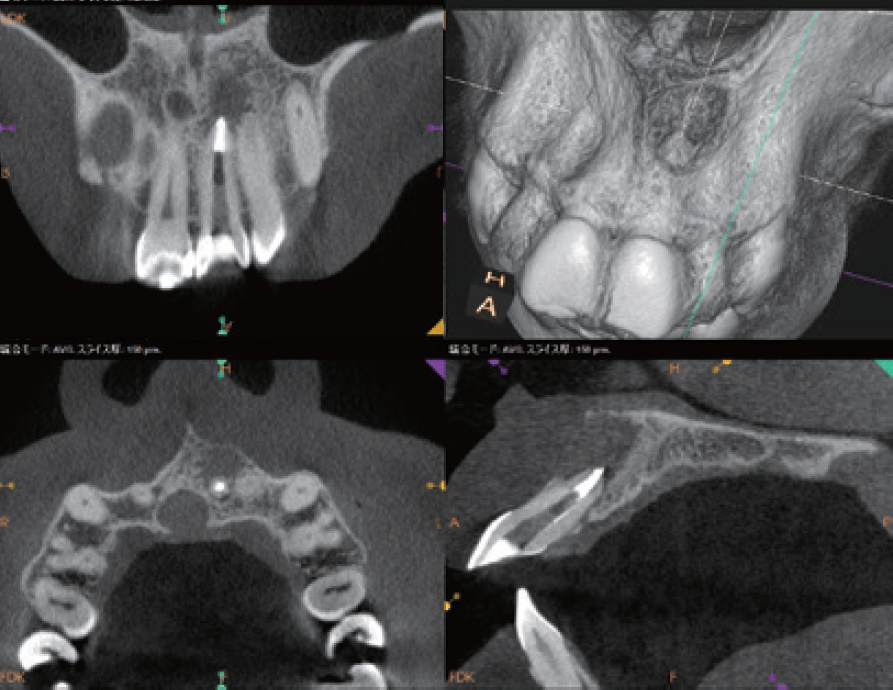

左上1番の根尖部にMTA製剤充填時のCBCT像

唇側皮質骨は大きく開窓し、根尖病変の大きさが鼻腔底付近まで広がっていることが確認できる

臨床症例3 その5

術後1年のCBCT像

根尖周囲に見られた根尖病変はほぼ消失し、唇側皮質骨の開窓も改善したことが認められる

歯髄保護の重要性が浸透し、無髄歯になるケースが減少した。またニッケルチタンファイル、マイクロスコープ、CBCT、MTAといった器具器材、薬剤の普及により根管治療の成功率が飛躍的に向上したと言える。しかしながら、一旦病態が治癒しても再発する症例も実在する。感染根管治療の病因論のパラダイムシフトとして感染根管を『多リスク因子症候群』と捉え、リスク評価に基づく治療を選択することが必要と考える。

最終回となる次回は、1口腔1単位の見方からエンド歯を見つめ、いかに包括的歯科治療を行うことが感染根管となった歯の再発防止につながるかを解説したいと思う。